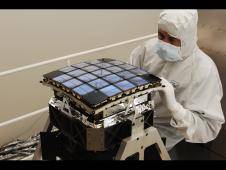

ケプラー探査機の肝であるケプラー望遠鏡は、シュミット式屈折望遠鏡とCCDで構成されている光度計です。NASAは”The Kepler photometer”と呼んでいます。星座の写真を撮影するのではなく、星の発する光を計測・記録し、その変化を捉えることを目的としている装置です。

ケプラーの光度計は極めて単純な単機能装置です。

その装置は、基本的に0.95メートルの開口部で105平方度(約12度の直径)と視野(FOV)を有するシュミット式屈折望遠鏡です。

ミッション期間中は、一つの星団の中の目標に、3.5年間は固定して観測記録を取り続けます。

光度計は、42枚のCCDを並べただけの「装置」で、各CCDは50x25mmで、2200×1024画素のものです。

CCDの画素データを3秒おきに読み出しています。

星の輝きがR16の大きさより大きい時のみ、CCDの画素データが記録されます(CCDは写真を撮影するために使用しているのではなく、測光精度を向上させるため意図的に10秒角に設定されています)。

画素データは30分間蓄積されています。

光度計の感度は、6.5時間で4シグマのMV=12 G2V(太陽のような)天体の地球サイズのトランジットを検出できます。

光度計のスペクトル帯域は850から400nmです。

各画素から読みだしたデータは、15万にも及ぶ星団のデータとしてまとめられて、同時かつ連続して記録されます。

探査機内に格納されているデータは、地球にだいたい月に一度くらいの頻度で送信されてきます。

Credits: NASA Ames and Ball Aerospace

焦点面は42枚のCCDで構成されます。

各CCDは2.8×3.0 cmで、1100×1024 ピクセルです。

全体としての焦点面は95メガピクセルになります。